Cette période très particulière est l’occasion de prendre conscience que nous sommes devenus hyper connectés et de découvrir que l’impact du numérique n’a rien de virtuel.

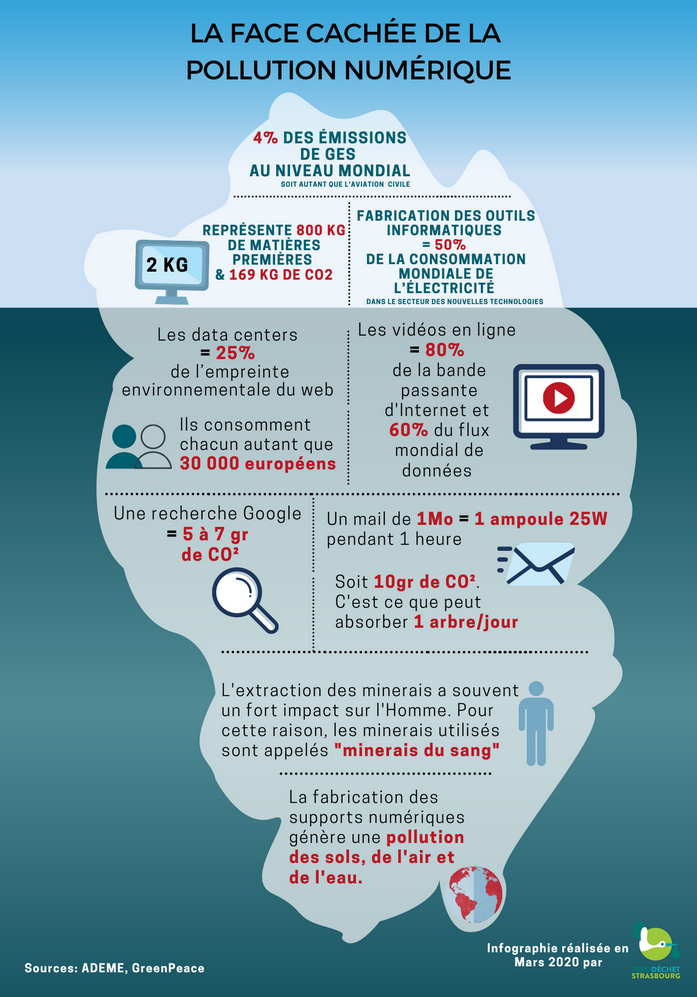

Lorsqu’on aborde la question des émissions de CO2, le numérique est un domaine dont on parle peu. On pense plus aux transports, à l’industrie ou à l’agroalimentaire, mais la pollution numérique est bien réelle, et elle augmente d’année en année (1). On peut d’abord penser que son impact est marginal, mais certaines études l’estiment à quatre fois les émissions de CO2 annuelles de la France (2).

Un problème potentiel est la présence de conséquences non désirées à partir d’actions considérées comme rationnelles. Lorsque cette pollution digitale devient un problème, comment pouvez-vous y remédier ?

La première étape pour réduire ces émissions est de les identifier. Si on pense à l’utilisation d’un service numérique, on peut différencier trois composantes :

– les terminaux (smartphones, ordinateurs, objets connectés, etc)

– le réseau (box internet, câbles de fibre optique, câbles réseau)

– les serveurs (data centers des GAFAM ou hébergeurs web)

On pense souvent que le problème vient majoritairement des data centers et des géants du numérique, mais il vient en fait de nous ! Selon les sources, ce sont nos terminaux qui émettent le plus de CO2, et cela représente environ deux tiers de la pollution numérique (2).

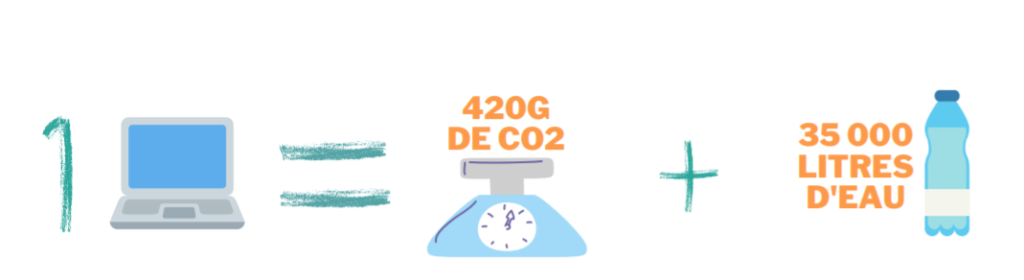

Mais alors, comment expliquer cette pollution des terminaux ? La majeure partie vient de leur fabrication. Par exemple, on dit qu’un smartphone fait quatre fois le tour du monde avant d’arriver dans notre poche. En effet, sa fabrication nécessite des dizaines de matériaux répartis aux quatre coins du globe. L’indium de l’écran vient majoritairement de Chine, provoquant des questionnements géopolitiques sur son approvisionnement (3). Le lithium des batteries provient du Chili et d’Australie en causant de graves dégâts sur l’environnement local (4). Le cobalt, lui aussi utilisé dans les batteries, vient du Congo, où des enfants meurent dans les mines pour l’extraire (5). Des dizaines d’autres matériaux sont en plus nécessaires pour le processeur, la coque ou encore le vibreur, rendant la fabrication d’un smartphone extrêmement complexe. Cette complexité a un coût supplémentaire à la fin de vie d’un téléphone, puisqu’il est extrêmement compliqué voire impossible de recycler certaines parties d’un smartphone. En cause : des alliages de métaux bien plus complexes à traiter que des métaux simples.

Nous avons besoin de téléphones et d’ordinateurs dans notre quotidien, alors comment réduire les émissions qui leur sont liées ? Puisque l’essentiel de la pollution numérique vient de la fabrication des terminaux (et donc pas à leur utilisation, ou encore aux data centers), il existe plusieurs solutions. On peut par exemple allonger la durée de vie de son smartphone ou de son ordinateur, qui sont respectivement de 2,5 et 5 ans en moyenne. Pour cela, en cas de problème, il faut penser à la réparation plutôt qu’à un rachat. Certains acteurs comme Fairphone produisent des téléphones durables et très facilement réparables. Le reconditionné et l’achat d’occasion sont aussi de bonnes solutions pour limiter l’impact environnemental du numérique.

Il faut aussi chercher les causes d’un changement de smartphone ou d’ordinateur. Pour un téléphone, les raisons principales sont : lenteurs, téléphone endommagé et téléphone plus à jour. Les lenteurs et la compatibilité sont de la responsabilité des concepteurs de services numériques qui doivent donc créer des applications plus légères et plus largement compatibles. En effet, les lenteurs viennent majoritairement de services trop lourds plutôt que d’un matériel trop vieux et défaillant. Il faut donc pousser les entreprises du numérique à l’éco-conception (6), au même titre que les améliorations de performance et d’accessibilité, déjà plus largement pratiquées.

La technologie fait partie intégrante du développement produit. Bien qu’elle présente de nombreux avantages, elle présente aussi quelques inconvénients. Le secteur numérique consomme environ 10% de l’électricité mondiale selon un rapport de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). C’est autant que le secteur de l’aviation civile. Si rien est fait, en 2025, le numérique polluera autant que le trafic automobile mondial.

La première étape est de prendre conscience de cet impact et d’essayer de le mesurer, au moins à l’échelle individuelle. L’idée n’est pas de se passer complètement d’internet (de plus que cela devient compliqué) mais bien de faire au mieux avec les moyens du bord.

De plus, nous devons nous questionner sur nos besoins. Il est indispensable d’avoir un téléphone et un ordinateur pour travailler et nous divertir, mais nous pouvons peut-être nous passer d’objets connectés : a-t-on vraiment besoin d’une montre ou d’une brosse à dents connectée dans notre vie de tous les jours ? Ils apportent certes du confort, mais qui est à mettre en perspective par rapport à leur impact environnemental.

Une recherche Accenture montre que 71 % des entreprises interrogées connaissent ou connaîtront des perturbations dans un avenir proche. Les nouveaux produits doivent être adaptés à l’évolution mondiale pour répondre aux besoins changeants des clients.

Quelques conseils peuvent être avancés pour réduire sa pollution numérique :

– Garder plus longtemps ses équipements (passer de 2 à 4 ans d’usage pour un ordinateur améliorerait de 50% son bilan technologique environnemental);

– Limiter les consommations d’énergie de vos appareils;

– Visionner ses vidéos de façon « éco-responsable » (préférer le téléchargement au streaming / éviter la 4G pour lire les vidéos…).

En conclusion, les trois mots à retenir sont, dans cet ordre : Sobriété, Optimisation et Innovation. Dans le domaine du numérique, l’essentiel de la réduction des émissions viendra de nous, en réduisant nos achats d’appareils électroniques : c’est la sobriété, qui est le levier d’action principal. Ensuite, les entreprises du numérique doivent optimiser leurs applications et les rendre plus compatibles. La récente décision de Microsoft de rendre Windows 11 incompatible avec les ordinateurs vieux de plus de 4 ans va complètement à l’encontre de cette idée (7). Enfin, les concepteurs d’électronique peuvent et doivent continuer la recherche et l’innovation, qui pourraient par exemple permettre l’utilisation de matériaux plus performants et durables pour nos appareils électroniques (8).

« La sobriété numérique est un état d’esprit avant d’être une solution technique » – Frédéric BORDAGE

Benjamin MORALI

Consultant IT

Développeur Full Stack

Octo

Sacha GAILLARD

Maire-adjoint Ville de Saint-Cloud

Président-fondateur d’EspriTerritoires

(3)https://fr.wikipedia.org/wiki/Indium#Ressources

(4)https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithium#Impact_de_l’extraction

(6)https://collectif.greenit.fr/ecoconception-web/115-bonnes-pratiques-eco-conception_web.html